ここから本文です。

めぐろ区報令和7年4月15日号編集後記「目黒区手話言語条例 手話と生きる」

例えば日本語と英語があるように、日本語と手話があり、手話は一つの言語です。 目黒区手話言語条例の施行によって、この一見当たり前のような認識を、改めて区民のかたに認識していただきたい。このような思いから、今号の特集はスタートしました。

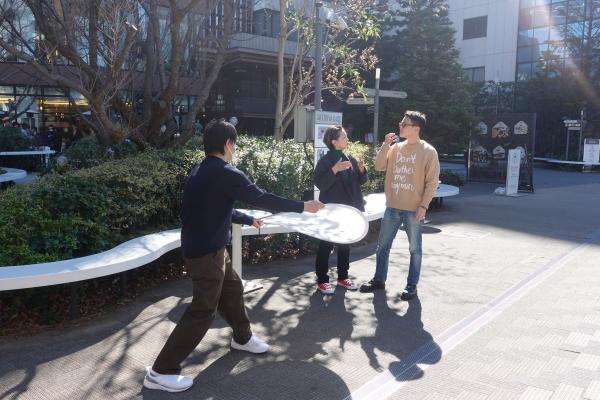

企画に全面的に協力してくださったのは、目黒区聴覚障害者協会会長の佐藤八寿子さんです。2面で紹介している「カフェで働く様子に密着しました」は、佐藤さんが勤めている大手カフェチェーン店で、2月下旬に撮影したものです。

店内は営業中ということで他のお客さんもたくさんいらっしゃったため、写り込まないように気をつけながらの撮影はとても大変でした。姿勢や顔の角度の指示など、身振り手振りでは伝えきれない部分がたくさんあったため、撮影中は、手話通訳士の根岸さん(3面参照)に実際に通訳をしていただきました。時間はかかったものの、佐藤さんはもちろん、ご子息やお嬢さんにも協力していただき、なんとか撮影が終了。伝わるか不安でしたが、うっすら覚えていた「ありがとう」の手話をしたところ、佐藤さんも笑顔で「ありがとう」と手話で返してくださり、「伝わった!」と嬉しい気持ちになりました。

しかしその場では全く気付きませんでしたが、後日改めて確認したところ、私がした「ありがとう」の動きは、実は微妙に間違っていたことが発覚しました(特集担当者として大反省)・・・!

しかし同じ手話を返していただけたということは、動きが間違っていても、意味は伝わっていたということでしょうか。正確に手話を覚えるのが一番ですが、たとえ手話に自信がなかったとしても、伝えようとする気持ちが何よりも大切なのかもしれないな、と強く実感しました。間違った手話でコミュニケーションを取ろうとすることは、恥ずかしいし、かえって聞こえない人に失礼なのかもしれない、と思っていたのですが、佐藤さんによるとそのようなことはないそうです。ちゃんと分からないから、と言ってかたくなに手話を使おうとしない人も中にはいるけれど、相手が、知っている手話を1つでも使おうとしてくれる様子を見ると、交流しようとしてくれている気持ちが伝わって、嬉しくなるとおっしゃっていました。

もし手話が全く分からなくても、スマートフォンが普及している現代社会においては、コミュニケーションをとる手段はたくさんあります。それだけに、一番重要なのは、交流しようとする気持ちなのだろうと思います。区報2面で紹介しているように、相手のかたが耳が聞こえないというだけで交流を諦めてしまうのではなく、なんとか伝えようとする気持ちを、私も忘れることなく、大切にしていきたいと思います。

広報広聴課:たま子

お問い合わせ

電話:03-5722-9621

ファクス:03-5722-8674

こちらの記事も読まれています