ここから本文です。

桜だけじゃない! 目黒川に「調節池」あり

春の季節、目黒川といえば、多くの人が満開の桜やにぎやかな花見を思い浮かべると思います。でも、今回は、桜ではなく、川のお話。目黒川って、四季折々に美しい顔を見せてくれる川ですが、一方で、水害に弱いイメージを持つ方もいらっしゃるのでは? 実は今、目黒川は大雨に強い川へと変貌を遂げているのです。

令和7年3月20日撮影

氾濫しそう?まずは正しい情報を

近年、局地的大雨、集中豪雨などといった予想をはるかに超える大雨が降ることがあります。低い土地の浸水など、風水害が起こらないか心配になりますね。区公式Xでも、目黒川の水位が上がると、「注意してください」、「警戒してください」といったような発信が増えます。

広報課職員の私も、台風や大雨が目黒区に迫ると気が気ではありません。気象庁など公的機関のウェブサイトもチェックしますが、スマートフォンに入れたNHKニュース・防災アプリ、Yahoo!防災速報アプリ、LINEスマート通知、東京都防災アプリなどからの通知も確認します。

でも、もし目黒川にある「調節池(ちょうせつち)」のことがもっと広く知られていたら、皆さんの氾濫の不安が少しは軽減されるかも・・・この記事が、一人でも多くの方にとって、災害時に不確かな情報やあいまいな情報に惑わされたり振り回されたりすることがないよう、落ち着いて行動できる手助けになれば大変幸いです。

昭和から平成にかけて大改修

かつての目黒川は、確かに洪水に多く見舞われていました。古くは、江戸時代の大洪水の記録も残されているそうです。目黒川流域が野菜や米の産地から工場地帯へと変化した明治以降も、大雨が降ると、川が氾濫することがありましたが、昭和56年、2,000棟を超える家屋の浸水被害がきっかけとなり、川の改修が大規模に行われました。

この改修では、約5年をかけて、中目黒1丁目から大橋一丁目の間、約2キロメートルにわたり護岸が整備されました。

目黒川改修工事(昭和57年2月)

目黒川改修工事(昭和57年2月)

目黒川沿道に桜の植樹(昭和57年3月)

しかし、この改修箇所より下流の整備は、市街地の密集化が進んだことで時間がかかっていました。そこで、東京都は、少しでも早く治水対策を進めるため、昭和60年度から平成2年度にかけて、増水した川の水を一時的に貯める施設「船入場調節池(ふないりばちょうせつち)」を造りました。その場所は、今や、キッチンカーでにぎわう、あの中目黒の「フナイリバ」の下にあります。

フナイリバ(目黒川船入場)

都内初「地下箱式調節池」の誕生

平成3年に利用が始まった「船入場調節池」は、都内で最初に造られた「地下箱式調節池」で、東京都が管理をしています。

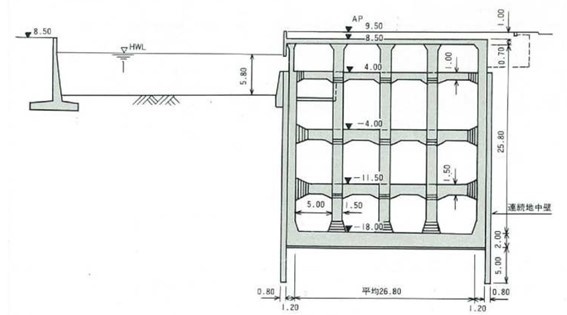

「地下箱式調節池」は、地面の下に設置した箱型の調節池で、少ない面積で多くの水を貯めることができるのが、その特徴。船入場調節池では、55,000立方メートルの水を貯めることができます。25メートルプールの水が500立方メートルだとすると、約100杯分ということになります。

地上から調節池まではエレベーターがないため、内部を見学する場合は、およそ8階建ての建物に相当する高さを階段で上下することになります。

調節池(ちょうせつち)の断面図(令和6年3月東京都策定・目黒川流域河川整備計画より)

調節地の内部

調節池は、川の水位が一定以上に増えると、川と調節池をつなぐ堰(せき)から、調節池に水が入る仕組みになっています。流入した水は、川の水位が下がった後、ポンプでくみ上げて、川に放流します。

堰は、田楽橋を挟んで、上下流に延び、総延長で約150メートル。先日、見に行ってみると、川底から思ったより高めの位置にあって、ちょっとヒヤヒヤしますが、堰まで水位が上がれば、水は自然に調節池に流れ込んでいきます。

調節池に目黒川の水が流入したのは、令和4年までに11回ありますが、平成14年に、荏原調節池(品川区)が完成した後は、流入量も大幅に減少しています。皆さんも、天気のよい日に、向こう側(川の東側)から、この堰を確認してみてください。

船入場橋から見た堰(せき)

調節池内部から見た堰

どんなときも、水害への備えは万全に

このように目黒川は現在、氾濫に強い川へと変貌を遂げていますが、大雨の脅威が完全に消えたということではありません。現在も、低地などでは、大雨による浸水被害も生じています。各ご家庭におきましては、水害ハザードマップを確認の上、日頃から家の周りの点検をするなど水害への備えは十分に行ってくださいますようお願いいたします。

目黒川流域では、調節池のほかにも、さまざまな豪雨対策が講じられています。それらの内容は、ウェブサイトや図書館の資料などで確認することができます。ぜひ見てみてください。

広報課:めがねめがね

こちらの記事も読まれています