ここから本文です。

後期高齢者医療制度保険料の計算

保険料の計算方法

後期高齢者医療制度では、原則として被保険者全員が保険料を納めます。この保険料は制度を支える大切な財源です。保険料改定は東京都後期高齢者医療広域連合が行っています。保険料額は原則として東京都内で同一です。東京都以外の道府県では保険料額が異なります。

保険料額は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。

令和6・7年度年間保険料

| 保険料(年額) | 均等割額 | 所得割額 | |||

| 6年度 | 限度額80万円(注意3) | = | 47,300円 | + | 所得金額(注意1)×9.67パーセント(注意2) |

| 7年度 | 限度額80万円 | 47,300円 | 所得割額(注意1)×9.67パーセント | ||

上記の計算式による金額が保険料になります。

1年間の保険料額の上限は、80万円です(注意3)。

- (注意1)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

- (注意2)賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は令和6年度に限り8.78パーセント。

58万円超えの方は9.67パーセント - (注意3)令和6年3月31日までに75歳になった方、障害認定により資格を得た方は73万円です。

保険料のお知らせ

各区市町村から保険料の通知や納付書を送付しています。

- 保険料は確定申告等をしていただいた結果を保険料額に反映するため毎年7月中旬に決定いたします。保険料額は前年1年間の所得金額等にもとづいて算定します。

- 毎年4月から6月については所得状況が反映されていないため、お問い合わせいただいても保険料額をお答えできません。注記

(注記)保険料額の目安を事前にお知りになりたい場合は東京都後期高齢者医療広域連合ホームページにあります「保険料試算用シート」をご参照ください。

保険料の軽減措置

所得が低い方などは均等割額・所得割額の軽減措置があります。下記の軽減制度はお手続きは不要ですが、

税申告に基づいて軽減判定をするため所得がないかたも税務課で非課税申告をしてください。

均等割額の軽減

同じ世帯の後期高齢者医療制度の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。

均等割額の軽減基準額

| 世帯主と被保険者全員の所得額の合計(年額) | 軽減割合 |

| 43万円+(公的年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円以下 | 7割 |

| 43万円+(公的年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円+29.5万円×(被保険者数)以下 | 5割 |

| 43万円+(公的年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円+54.5万円×(被保険者数)以下 | 2割 |

なお、65歳以上(前年度年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円を差し引いた額で判定します。

所得割額の軽減

被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減しています。

所得割額の軽減基準額

| 賦課のもととなる所得金額 | 軽減割合 |

| 15万円以下 | 50パーセント |

| 20万円以下 | 25パーセント |

被扶養者だったかたの軽減

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減となり、所得割額はかかりません。

なお、低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

保険料のお支払い

保険料の納め方は、公的年金からの引き落としによる方法(特別徴収)と、納付書または口座振替による納付方法(普通徴収)があります。原則は公的年金からの引き落とし(特別徴収)となります。詳細は保険料の納付(後期高齢者医療制度)のページをご覧ください。

保険料改定について

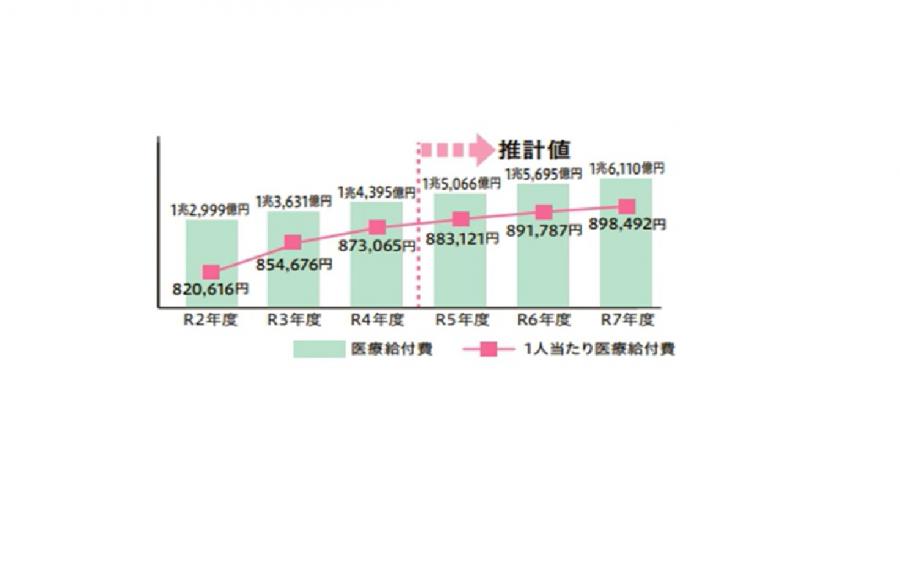

後期高齢者の皆様にご負担いただく保険料は、医療費の自己負担分(1割から3割)を除いた医療給付費の約1割分となっています。残りの5割は公費(国・都・区市町村)で、約4割は現役世代からの支援金で負担しています。表のとおり、医療給付費等の増加が今後も見込まれるため東京都後期高齢者医療広域連合にて2年に1度程度保険料率改定を行っています。

関連サイト:東京都後期高齢者医療広域連合ウェブサイト

お問い合わせ

電話:03-5722-9809

ファクス:03-5722-9339