ここから本文です。

10月から使用する子ども医療証を送付します

10月から新しい医療証に切り替わります

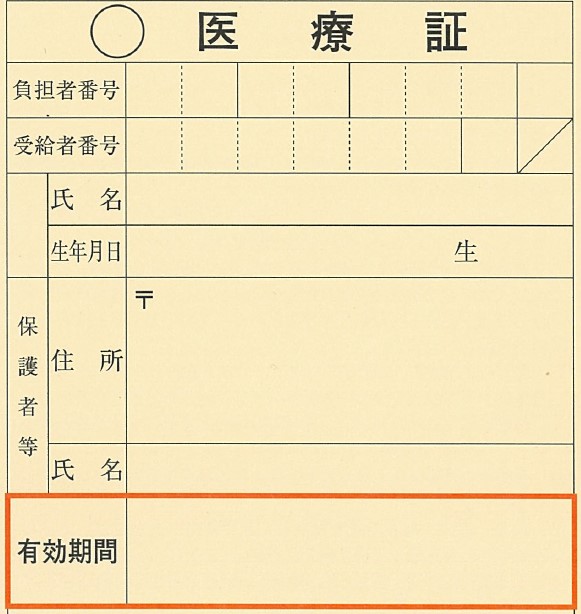

乳幼児医療証・子ども医療証・高校生等医療証をお持ちのかたに、新しい医療証(淡いオレンジ色)をお送りします。

毎年定例の更新のため、手続きは不要です。

10月1日以降に医療機関を受診する際は、必ず新しい医療証をお使いください。

新しい医療証の有効期間

令和7年10月1日から令和8年9月30日まで

ただし、下記のかたの医療証の有効期間は令和8年3月31日までです。下記1・2のかたには来年3月下旬に、有効期間が令和8年4月1日から令和8年9月30日までの医療証をあらためてお送りします。

- 平成31年4月2日から令和2年4月1日生まれのかた(令和8年4月1日から受給者番号が変更となるため)

- 平成22年4月2日から平成23年4月1日生まれのかた(令和8年4月1日から受給者番号が変更となるため)

- 平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれのかた(令和8年3月31日で受給資格期間が終了するため)

任意継続の健康保険に加入されているかた

子ども若者課に登録されているお子さんの健康保険が任意継続の健康保険のかたには、健康保険の有効期限までの医療証をお送りします。

子ども若者課に登録されているお子さんの健康保険の内容は、医療証の宛名の下の「現在お届けの加入保険」に記載しています。内容がご使用中の健康保険と異なる場合や、今後、健康保険を変更した場合は、保険変更のお手続きが必要です。お手続き完了後、健康保険の内容に合わせた医療証を発行いたします。保険変更のお手続きについては、変更のお手続きのお願いをご覧ください。

新しい医療証を送る時期

令和7年9月16日から順次発送予定です。

9月30日になっても届かない場合はお問い合わせください。

医療証の使用方法

東京都内の病院・調剤薬局等の窓口では、毎回子ども医療証と健康保険証等(マイナ保険証、資格確認書、有効期限内の健康保険証等)を提示してください。保険診療の自己負担分を助成します。詳細は「子ども医療費助成制度 医療証の使い方」のページをご覧ください。

学校等の管理下での傷病には、原則医療証は使用できません

保育園や幼稚園、こども園、学校(以下、「学校等」といいます。)の管理下でのお子さんの傷病にかかる医療費は、原則として学校等で加入している日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」の対象となります。(災害共済給付制度の対象には、調剤薬局・整骨院等への通院や、治療用装具の作成、食事療養費も含みます。)病院等に医療費をお支払いのうえ、学校等に災害共済給付制度を申請してください。

学校等での傷病で、医療証を使って受診した場合は、当該医療助成費は返還していただくことになりますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

詳細は日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」について(PDF:416KB)をご覧ください。

医療費が上乗せされて支給されます

災害共済給付制度を申請後、保険診療の総医療費の1割分がお見舞金として自己負担分に上乗せされて支給されます。

災害共済給付制度の申請については、お子さんの通う学校等に直接お問い合わせください。なお、災害共済給付制度の対象とならなかった場合には、子ども医療費助成制度の対象となることがあります。

変更のお手続きのお願い

次の場合には変更の手続きが必要となります。「子ども医療費助成制度変更申請フォーム」からお手続きいただくか、「子ども医療費助成制度申請事項変更届」を印刷し、必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。

- お子さんの健康保険情報の内容が変わったとき(保険組合の変更がなくても、記号や番号が変更されることがあります)

- 区内で住所が変わったとき

- 医療証の保護者欄に記載されたかたのみが区外へ転出したとき

- お子さんや医療証の保護者欄に記載されたかたの氏名が変わったとき

医療機関の適正受診にご協力ください

子ども医療費助成制度は、区民の皆さまの貴重な税金で実施しています。制度の安定的な運営及び病気やケガをされたお子さんが安心して医療が受けられるよう、次のことにご留意いただきご協力をお願いします。

医療費の負担軽減のため、ジェネリック医薬品の利用にご協力ください

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同様に薬事法に基づいて厚生労働省から承認されている薬です。同じ成分、同等の効果を持ち、研究開発のコストが抑えられるため、安価です。ジェネリック医薬品が利用できるかどうかは、医師や薬剤師に相談しましょう。

なお、令和6年10月から、ジェネリック医薬品があるお薬で、医療上の必要がある場合等を除き、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(選定療養費)が発生することがあります。この選定療養費は保険適用外のため、子ども医療費助成制度で助成できません。

かかりつけ医を持ちましょう

急病時などは慌ててしまい病状をうまく伝えられないことがあります。そのようなとき、いつも診療していてお子さんのことをよく知っている医師がいると安心です。

病気になったとき受診する「かかりつけ医」を決め、気になることがあったらまずは相談しましょう。また、同じ病気で複数の医療機関を受診(はしご受診)することは控えましょう。

休日や夜間の診療はなるべく控えましょう

休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者を受け入れるためのものです。休日や夜間に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。電話で相談することもできます。

小児救急電話相談(#8000)

休日・夜間の急な子どもの病気にどう対処したらよいのか、病院の診療を受けたほうがいいのかなど、判断に迷った時に小児科医師・保健師への電話による相談を行っています。全国同一の短縮番号で各都道府県の相談窓口に自動転送されます。

詳細は「小児救急相談(クリックすると東京都のWEBサイトが開きます)」をご覧ください。

東京消防庁救急相談センター(#7119)

急な病気やけがをした際に、救急車を呼んだ方がいいのか、病院に行った方がいいのか、などの迷った際のご相談は、東京消防庁救急相談センター(クリックすると東京消防庁のWEBサイトが開きます)でも対応しておりますので、あわせてご利用ください。

関連するページ

お問い合わせ

子ども若者課 児童手当・医療証係

電話:03-5722-9864

ファクス:03-5722-9328